Глаз человека как оптическая система. Как устроены наши глаза

Зрение и слух развиты у человека гораздо лучше, чем обоняние. Светочувствительные клетки и клетки, улавливающие звуки, собраны у нас, как и у всех высокоразвитых животных, в особых органах — глазах и ушах.

Как и у фотоаппарата, у нашего глазе есть «окошко объектива» (роговица), в диафрагма» (радужная оболочка), «регулируемая линза» (хрусталик) и светочувствительный слой» (сетчатка, лежащая в глубине глаза). Клетки сетчатки посылают по зрительному нерву сигналы в кору головного мозга.

В глазу человека есть два вида светочувствительных клеток: палочки и колбочки. Палочки различают темное и светлое. Колбочки воспринимают цвет. Клетки обоих видов расположены на сетчатке — тонкой, пронизанной кровеносными сосудами внутренней оболочке глазного яблока. Вообще же глазное яблоко состоит из нескольких плотных слоев соединительной ткани, которые придают ему форму.

Благодаря хрусталику все, что мы видим, отражается на сетчатке глаза в перевернутом виде. Однако головной мозг исправляет искаженную картину. Вообще он легко ко всему приспосабливается. Вздумай кто-нибудь неделями напролет стоять на голове, вскоре вместо перевернутых картинок он снова станет видеть нормальные, «поставленные на ноги», изображения.

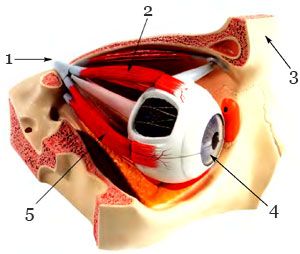

1. Зрительный нерв; 2. Мышца; 3. Лобная кость; 4. Роговица; 5. Мышца

Передняя часть глазного яблока — роговица — прозрачная, словно стекло: она пропускает свет внутрь глаза. Затем свет улавливается «диафрагмой» глаза — радужной оболочкой — и собирается в пучок. Пигментные клетки радужной оболочки придают глазам определенный цвет Если пигмента много, глаза окрашены в коричневый цвет, если его мало или совсем нет — в зеленовато-серые и голубые тона. Далее свет проникает в зрачок — отверстие в радужной оболочке, окруженное двумя маленькими мышцами. На ярком свету одна мышца сужает зрачок, другая расширяет его, если темно. Миновав зрачок, световые лучи попадают прямо на хрусталик — эластичный орган, который все время старается принять форму шара. Мешает ему кольцо из мышц: они постоянно растягиваются и уменьшают выпуклость хрусталика. Итак, хрусталик легко меняет свою кривизну. Поэтому лучи света падают именно на усеянный палочками и колбочками слой сетчатки, и мы отчетливо видим предметы. Когда мы рассматриваем близко расположенные предметы, хрусталик становится выпуклым и сильнее преломляет лучи, а когда далеко отстоящие от нас предметы — он становится более плоским и слабее преломляет лучи. С возрастом хрусталик теряет эластичность. Чтобы как-то поправить беду, приходится помогать нашей естественной линзе — хрусталику — и пользоваться очками.

Подобно фотоаппарату, глаз снабжен «окошком объектива», «диафрагмой», «регулируемой линзой» и «светочувствительным слоем», напоминающим фотопленку. Только слой этот — часть самого глаза, его сетчатка. И все же человек видит больше, чем фотокамера Ведь он смотрит на мир двумя глазами. И левый, и правый глаза видят предметы по-своему. Наш мозг сравнивает два полученных изображения и по ним судит о форме увиденного Поэтому-то у людей есть пространственное зрение. А вот, например, у курицы глаза посажены по бокам головы, и объемным зрением она не наделена.

Близорукость и дальнозоркость

Почти каждый третий страдает нарушениями зрения. Близорукость и дальнозоркость встречаются наиболее часто, но очень хорошо корректируются с помощью очков или контактных линз. Близорукость возникает в результате патологии глаза. Близорукий человек может четко видеть вблизи, но при взгляде вдаль изображение становится очень размытым. Дальнозоркость - следствие нормального старения глаза. Начиная с 40 лет мы видим вблизи все менее четко, так как с годами хрусталик утрачивает гибкость.

Глаз – сложный и очень тонкий механизм. Его робота до сих пор не полностью изучена биологами. Хотя наука постоянно пытается сотворить что-то похожее на человеческий глаз. Иногда и вправду получается. Сейчас у многих людей есть некое устройство, которое по функциям, работе и строению похожее на человеческий глаз – это фотоаппарат и видеокамера. Что схожего между этими устройствами и нашим глазом? Сейчас узнаем.

Форма человеческого глаза напоминает неправильный шар диаметром в 2.5 см и в науке называется глазным яблоком. Когда мы что-либо видим – в наш глаз поступает свет. Этот свет не что иное, как отражения того, на что мы смотрим. Поступает свет в виде сигналов на заднюю часть глазного яблока – сетчатку. Сетчатка состоит из многих слоев, но главными ее частями есть палочки и колбочки.

Именно на сетчатке происходит обрабатывание информации, что мы увидели и именно через нее сигнал передается мозгу. Для того, чтобы сетчатка смогла сфокусироваться на необходимом предмете в глазу есть так называемый хрусталик. Он находится в передней части глазного яблока и по строению и форме является естественной двояковыпуклой линзой. Хрусталик фокусирует информацию именно на необходимом предмете. Вообще хрусталик – одно из самых сложных и «умных» частей глаза. Он владеет аккомодацией – это умение менять свое положение, размер и силу преломления для лучшей фокусировки. Хрусталик меняет свою кривизну в зависимости от ситуации – если нам необходимо видеть близкорасположенные предметы хрусталик увеличивает кривизну, сильнее преломляет свет и становится выпуклым. Это помогает рассмотреть все детали до мельчайших подробностей.

Если же мы смотри на предметы, которые находятся далеко – хрусталик становиться плоским и уменьшает свою преломляющую силу. Все это он может делать благодаря цилиарной мышце. Но, конечно же, сам хрусталик не может справиться – ему помогает стекловидное тело.

Это вещество занимает 2/3 глазного яблока и состоит из желеобразной ткани. Стекловидное тело кроме преломления света так же обеспечивает глазу форму и несжимаемость. На хрусталик свет попадает через зрачок. Его можно увидеть в зеркале – это самый черный кружок в центральной части наших глаз. Зрачок может менять свой диаметр и соответственно контролировать количество поступающего света. В этом ему помогают мышцы радужной оболочки. Ее мы видим как круг вокруг зрачка, и как мы знаем, эта часть глаза может иметь разные цвета, определяют это именно пигментные клетки радужной оболочки.

Так вот, зрачок меняет свой размер в зависимости от количества направленного на него света. Если понаблюдать за своими глазами в зеркале – то можно увидеть много интересного. Если наш глаз смотрит на яркий свет – зрачок сужается и таким образом не позволяет яркому свету в большом количестве попасть на сетчатку.

Если же вокруг темно – зрачок расширяется. Таким образом, этот черный кружок не дает губить наше зрение. Спереди глаза размещается склера – это белковая оболочка, 0,3-1 мм в диаметре. Этот слой глазного яблока складывается из белковых волокон и клеточек коллагена. Склера защищает глаз и выполняет опорную функцию. Цвет ее белый с неким молочным оттенком, только в центральной части она переходит в роговицу – прозрачную пленку.

Роговица находится над зрачком и радужной оболочкой и именно в ней свет преломляется в самом начале. Под белковой оболочкой есть сосудистая оболочка, где расположены зрачок и радужка. Здесь же пролегают тонкие кровеносные капилляры, через которые глаз получает необходимые вещества с крови.

За сосудистым слоем находится ресничное тело, которое вмещает цилиарную мышцу, а значит, в ней и происходит искривление света. Между всеми этими оболочками есть пространства, они заполнены светопреломляющей прозрачной жидкостью, которая насыщает глаз.

Внешними частями глаза являются веки – нижнее и верхнее. В них располагаются слезные железы, с помощью которых глазное яблоко увлажняется и защищается от соринок. Под веками находятся мышцы. Их всего 3 пары и все они занимаются движением глаза – одни двигают глаз с лева на право, другие вверх-вниз, третьи – вращают его по оси. Эти мышцы вытягивают глаз вперед, когда человек рассматривает что-то вблизи и округляет его, когда смотрит далеко.

Все очень слажено и абсолютно все части глаза участвуют в процессе фокусировки. Если же с оптическим аппаратом что-то не так – развиваются такие болезни как близорукость и дальнозоркость. При этих заболеваниях зрения свет, попадая в глаз, падает не на сетчатку, а на зону перед ней или же за ней. При таких изменениях в оптической системе глаза близкие или далекие предметы становятся размытыми.

Близорукость характеризуется растяжением склеры в направлении вперед-назад, а глазное яблоко приобретает форму эллипса. Через это происходил удлинение оси, и свет фокусируется не на сетчатке, а перед ней. Человек с этим заболеванием носит линзовые очки для уменьшения преломления света со знаком минус, так как все удаленные предметы совсем не четкие. При дальнозоркости же наоборот, вся информация попадает за глазную сетчатку, а само яблоко укорочено вдоль. При дальнозоркости помогают хорошо только очки со знаком плюс.

Так вот, рассмотрев все основные части глаза и поняв, как они работают, мы можем сделать кое-какие выводы – световой луч через глазную роговицу попадает на сетчатку, пройдя стекловидное тело и хрусталик, попадает на колбочки и палочки, которые и перерабатывают информацию.

Что интересно, так это то, что изображение попадающие на сетчатку совсем не такое как вы видим. Оно уменьшенное в размере и перевернутое. Почему же мы видим мир правильно? Все делает наш мозг, он, когда получает информацию – анализирует ее и делает и необходимые поправки и изменения. Но начинаем мы видеть все, так как надо лишь в 3 недели.

Младенцы же до этого возраста видят все перевернутым, лишь потом мозг начинает все переворачивать как необходимое. Кстати на эту тему было множество трудов и проведено множество экспериментов. Так, например если человеку надеть очки, переворачивающие все вокруг – то первое время человек вообще теряется в пространстве, зато вскоре мозг нормально воспринимает изменения и у него формируется новые навыки координации. Сняв такие очки, человек опять не может понять, что случилось и опять перестраивает свою зрительную координацию и опять все видит правильно. Такие возможности нашего зрительного аппарата и зрительного центра мозга еще раз доказывают гибкость и сложность строения всех систем человеческого тела.

Глаза – один из основных инструментов человека для получения информации об окружающем мире. От 80 до 90 процентов ощущений люди получают именно благодаря зрению.

С помощью глаз человек распознает форму и цвет объектов, может отслеживать их перемещение в пространстве. Без зрения в современном мире жить достаточно тяжело: большая доля поступающей информации рассчитана на зрительное восприятие. Устройство человеческого глаза позволяет ему быть одним из самых совершенных оптических инструментов.

Чем видим?

Функцию зрения у человека осуществляют не только глаза – парный орган, расположенный в глазницах черепа. В состав зрительного анализатора входят также зрительный нерв и целая система вспомогательных систем: веки, слезные железы и мышцы глазного яблока.

Кстати, последние по праву считаются одними из самых быстродействующих мышц в организме человека. Даже если взгляд сфокусирован на одной точке, за одну секунду эти мышцы позволяют глазам совершить больше сотни синхронных движений.

Позади глаза, в полости глазницы, располагается своеобразный «буфер» из жировой ткани, а закрытые части глазного яблока защищает конъюнктива – слизистая оболочка глаза, пронизанная кровеносными сосудами.

Глазное яблоко у всех людей примерно одинакового размера. С момента рождения оно увеличивается примерно в два раза.

Как видим?

Глаз человека – это сложная оптическая система, состоящая из нескольких линз и специального датчика, воспринимающего изображение.

Сначала световые лучи попадают в зрачок, располагающийся за роговицей глаза, которая представляет собой первую линзу системы.

Зрачок – это аналог диафрагмы в фотоаппарате. Он располагается в центре радужной оболочки и способен сужаться и расширяться, регулируя интенсивность светового потока, попадающего внутрь глаза.

Зрачок способен пропустить только те световые лучи, которые расположены прямо перед ним, а пигмент радужной оболочки задерживает боковые лучи, способные вызвать искажение изображения.

Хрусталик

Прошедшие через зрачок световые лучи преломляются хрусталиком – второй линзой глаза. Форма хрусталика может меняться при помощи специальной мышцы.

Для фокуса на более близких объектах мышца напрягается, а хрусталик становится более выпуклым. Если требуется фокусировка на дальних объектах, мышца расслабляется, а хрусталик становится плоским. Этот процесс называется аккомодация .

При его нарушении из-за слабости мышц хрусталика развивается близорукость (невозможность различить дальние объекты) и дальнозоркость (трудность различения близко расположенных объектов)

За хрусталиком располагается стекловидное тело. Оно занимает практически всю полость глаза до самой сетчатки и обеспечивает упругость глазного яблока.

Приемное устройство — сетчатка

После фокусировки хрусталиком лучи света попадают на сетчатку – своеобразный вогнутый экран, на который проецируется перевернутое изображение увиденного.

Наружный слой сетчатки состоит из двух типов специальных клеток: палочек, воспринимающих свет, и колбочек, распознающих цвета. При помощи химических процессов раздражение этих клеток светом кодируется в нервный импульс, который передается в мозг.

Самая чувствительная часть сетчатки, позволяющая различать цвета и мелкие детали объектов, – желтое пятно или макула, располагающаяся в ее центре.

Есть на сетчатке и слепое пятно – участок, полностью лишенный палочек и колбочек. Здесь из сетчатки выходит зрительный нерв, который транслирует закодированное изображение в головной мозг, где оно окончательно обрабатывается и интерпретируется.

Болезни глаз

Болезней глаз достаточно много. Часть из них вызывается нарушениями в самом глазу, остальные поражают глаза при общих заболеваниях и последствиях неправильного образа жизни: при сахарном диабете, проблемах с функциями желез внутренней секреции, гипертонии, употреблении алкоголя и так далее.

Глаза – один из основных инструментов человека для получения информации об окружающем мире. Этот парный орган – сложная система из двух линз и приемного устройства – сетчатки.

Нарушение зрения – одно из последствий нездорового образа жизни.

Человеческий глаз часто приводят в качестве примера удивительной природной инженерии - но судя по тому, что это один из 40 вариантов устройств, которые появлялись в процессе эволюции у разных организмов, нам стоит поумерить свой антропоцентризм и признать, что по строению человеческий глаз не является чем-то совершенным.

Рассказ про глаз учше всего начать с фотона. Квант электромагнитного излучения неспешно влетает строго в глаз ничего не подозревающего прохожего, который жмурится от неожиданного блика с чьих-то часов.

Первая деталь оптической системы глаза - это роговица. Она меняет направление движения света. Это возможно благодаря такому свойству света, как преломление, ответственного в том числе за радугу. Скорость света постоянна в вакууме - 300 000 000 м/с. Но при переходе из одной среды в другую (в данном случае из воздуха в глаз) свет меняет свою скорость и направление движения. У воздуха коэффициент преломления равен 1,000293, у роговицы - 1,376. Это значит, что луч света в роговице замедляет свое движение в 1,376 раз и отклоняется ближе к центру глаза.

Любимый способ раскалывать партизан - светить им яркой лампой в лицо. Это больно по двум причинам. Яркий свет - это мощное электромагнитное излучение: триллионы фотонов атакуют сетчатку, и ее нервные окончания вынуждены передавать бешеное количество сигналов в мозг. От перенапряжения нервы, как провода, перегорают. При этом мышцы радужки вынуждены сжиматься так сильно, как только могут, отчаянно пытаясь закрыть зрачок и защитить сетчатку.

И подлетает к зрачку. С ним все просто - это отверстие в радужной оболочке. За счет круговых и радиальных мышц радужная оболочка может соответственно сужать и расширять зрачок, регулируя количество света, проникающего в глаз, как диафрагма в фотоаппарате. Диаметр зрачка человека может меняться от 1 до 8 мм в зависимости от освещенности.

Пролетев сквозь зрачок, фотон попадает на хрусталик - вторую линзу, ответственную за его траекторию. Хрусталик преломляет свет слабее, чем роговица, зато он подвижен. Хрусталик висит на цилинарных мышцах, которые меняют его кривизну, тем самым позволяя нам фокусироваться на предметах на разном расстоянии от нас.

Именно с фокусом связаны нарушения зрения. Самые распространенные - близорукость и дальнозоркость. Изображение в обоих случаях фокусируется не на сетчатке, как должно, а перед ней (близорукость), или за ней (дальнозоркость). Виноват в этом глаз, который меняет форму с круглой на овальную, и тогда сетчатка удаляется от хрусталика или приближется к нему.

После хрусталика фотон пролетает сквозь стекловидное тело (прозрачный студень - 2/3 объема всего глаза, на 99% - вода) прямиком на сетчатку. Здесь регистрируются фотоны, и сообщения о прибытии отправляются по нервам в мозг.

Сетчатка устлана клетками-фоторецепторами: когда света нет, они вырабатывают специальные вещества - нейротрансмиттеры, но как только в них попадает фотон, клетки-фоторецепторы перестают их вырабатывать - и это сигнал для мозга. Есть два типа этих клеток: палочки, которые более чувствительны к свету, и колбочки, которые лучше различают движение. Палочек у нас около ста миллионов и еще 6-7 миллионов колбочек, итого больше ста миллионов светочувствительных элементов - это больше 100 мегапикселей, что никакому «хасселю» не снилось.

Слепое пятно - точка прорыва, где совсем нет светочувствительных клеток. Оно довольно большое - 1-2 мм в диаметре. К счастью, у нас бинокулярное зрение и есть мозг, который совмещает две картинки c пятнами в одну нормальную.

На моменте передачи сигнала в человеческом глазу возникает проблема с логикой. Подводный, не особо нуждающийся в зрении житель осьминог в этом смысле гораздо последовательней. У осьминогов фотон сначала врезается в слой колбочек и палочек на сетчатке, сразу за которым ждет слой нейронов и передает сигнал в мозг. У человека свет сперва продирается сквозь слои нейронов - и только потом ударяется в фоторецепторы. Из-за этого в глазу есть первое пятно - слепое.

Второе пятно - желтое, это центральная область сетчатки прямо напротив зрачка, чуть выше зрительного нерва. Этим местом глаз видит лучше всего: концентрация светочувствительных клеток здесь сильно увеличена, поэтому наше зрение по центру визуального поля значительно острее периферийного.

Изображение на сетчатке перевернуто. Мозг умеет правильно интерпретировать картинку, и восстанавливает из перевернутого оригинальное изображение. Дети первые пару дней видят все вверх ногами, пока их мозг устанавливает свой фотошоп. Если надеть очки, переворачивающие изображение (это впервые проделали еще в 1896 году), то через пару дней наш мозг научится интерпретировать и такую перевернутую картинку правильно.